あけましておめでとうございます。久々のブログ更新ですが、今年もよろしくお願いします。

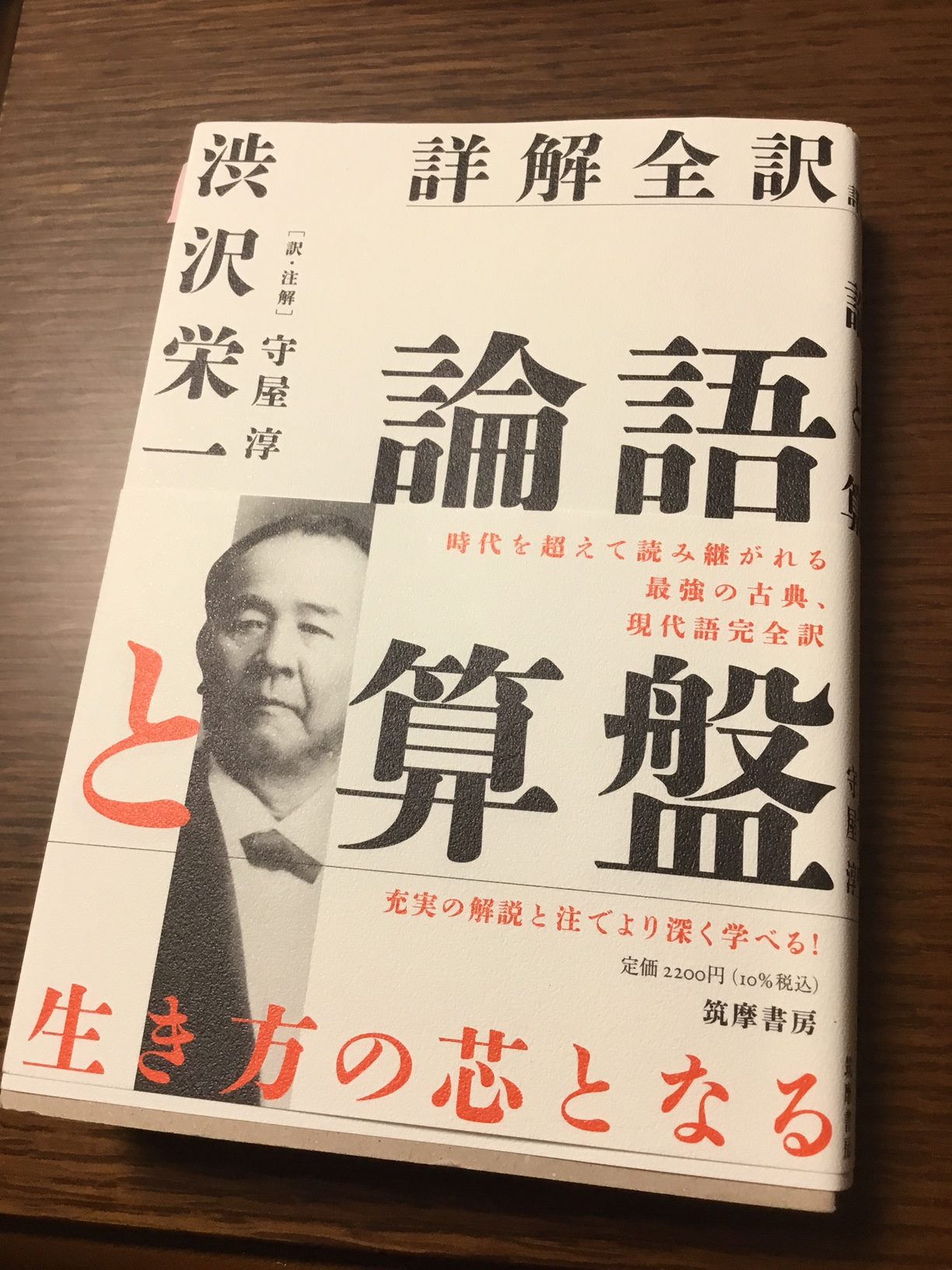

昨年7月に新一万円札が発行され、その肖像に「近代日本経済の父」と称されている渋沢栄一が採用されている。そんな縁もあり「論語と算盤」を学ぶ機会があった。

■「論語」と「算盤」は対照的!?

「論語」は、孔子とその高弟の言行を孔子の弟子が孔子の死後に記録・編纂した書物である。要するに、儒教さらには道徳に関わる教科書のようなものである。

儒教は、五常と言われる仁、義、礼、智、信という5つの基本的な徳目を身につけることで、五倫と言われる君臣の義、父子の親、夫婦の別、長幼の序、朋友の信として良好な人間関係を維持することを説いている。儒教的な思想や価値観は現代日本にも広範に根付いているが、そのおおもとは徳川幕府が体制と秩序の維持を目的として儒教をうまく利用したことが影響したとされている。武士がつくった幕府が「御公儀」としてその権威・権力を正当化し、それに逆らわないことが善であることを定着させたわけであるが、結果的に約260年にわたり戦争がない太平の世を維持することができた。この時代に儒教的な思考や価値観は日本人のDNAに刻みこまれており、これは良否両面があるがここでは触れないでおく。

他方、「算盤」は商売道具であり、営利を目的とする経済活動の象徴である。道徳を説いている「論語」とは真逆とも言えるが、ではなぜ渋沢栄一はこの対照的な2つの要素を一致させようとしたのか・・・これは誰もが抱く疑問であろう。

■実はひどかった日本人の商業道徳

封建的な徳川幕府が終焉し、明治の近代化の中で資本主義が急激に流入すれば、拝金主義が蔓延するのは当然と言える。価値観が混乱する社会では、わかりやすい価値観(=おカネは裏切らない)に傾斜するからだ。20世紀初頭に渋沢栄一はイギリスを訪問した際、ロンドンの商業会議所において日本人の商業道徳の低さについて苦情を受けている。身近なところでは、改革開放路線後の中国で不当なニセモノが横行しているのがわかりやすい。商業道徳よりもまずはおカネになってしまうのだ。

■全体像を描いて対極を包含しバランスをとる

渋沢栄一が称賛されるべきと考えるのは、見ているもの、考えているものの「高さ」である。世の中にはさまざまな人間がおり、考え方は多様である。当然のことながら、1つの考え方や価値観を押し付けても世の中がうまく回ることはない。だから、大局的に全体を捉えて対極のそれぞれのメリット・デメリットをすべて抱擁することが必要だと渋沢は述べている。

営利活動だからこそ、そこに道徳が必要だという。「論語と算盤」「道徳経済合一説」「義利合一」を説き、対照的なものを一致させようとしている。渋沢は第一国立銀行(現みずほ銀行)などいくつかの銀行設立に参画している。これは信用を基礎として広く国民から預金を集めてそれを企業活動に投資することによって、「国民=投資家」という仕組みをつくり、金融機関と企業による営利の追求とともに公益性を持たせようとしたものである。

■何事においても大切な「中庸」

論語では「中庸の徳」が説かれている。「中」は真ん中、急所、核心、「庸」は続けるという意味がある、中庸とは、全体の真ん中あたりでほどほどの場所、対極の中でのその時々のバランスである。

では対極である「論語」と「算盤」の中庸はどこにあるのか?中庸であるから、急所はその時々で変化する。論語が20で算盤が80という場合もあれば、論語が70で算盤が30という場合もあろう。状況をみながらどこにバランスを置くか・・・正解はさまざまだろう。たぶん渋沢栄一が生きた時代は、論語のウェイトが高かったのだと思う。

経営は環境の変化を捉えつつ急所を探求し続けるものという解釈ができるが、支援者である中小企業診断士も、より広く長い大局観を持つことが必要だと思う。渋沢栄一には当然なれないが、同じように志を高く持ち続け、大局観を磨き、中庸を探求するための努力はたぶんできると思う。